Archive Detail

「中學電影動畫藝術教材套」新聞稿

「藝術教育無界限,創意人才校中尋」 - 香港動漫畫聯會與及香港生產力促進局數碼娛樂業支援中心,在得到香港電影發展局撥款資助,教育局課程發展處、香港數碼娛樂協會及香港遊戲產業協會全力支持下,成功開發了一套配合香港新高中視覺藝術教育課程的《中學電影動畫藝術教材套》。主辦機構於今日(6月14日(星期一))的新聞發布會上,分別就教材套的目的、政府創意教育的措施和方向、教材套與新高中課程的配合及香港動漫畫業界的參與等題目,向公眾介紹這套創新教材。

商務及經濟發展局創意香港總監廖永亮先生,除大力向公眾推薦這套創新教材外,更表示希望這個由香港政府『創意香港』辦公室及『電影發展基金』推動的重點項目,「能夠為香港栽培更多創意人才,保持香港電影業在區內的競爭優勢,讓他們成為發展本地創意經濟的中流砥柱」。「長遠來說,為電影產業注入新血,為香港的創意經濟作出貢獻。」

香港動漫畫聯會會長黃玉郎博士表示: 「現今的香港社會,對漫畫的看法著實改變了很多。今日的發布會,更見證了漫畫和動畫已經進入另一個新時代,能夠正正式式進入學校,成為正規教材了。創新的教學手法,配合與時並進的動漫畫教材,不但可以啟發年青人的創意及幻想力,更可訓練他們的思考能力及用圖畫表達故事等。希望這套新高中教材,可以為我們動漫界培育更多人才,發掘更多新血。」

教育局首席教育主任(課程發展)譚貫枝先生表示:「 新高中課程已於2009年施行,其中視覺藝術選修科,是強調藝術評賞與藝術創作的關聯,亦鼓勵教師以不同媒介去激發學生的創意及藝術潛能。此外,新高中「應用學習」課程亦包括動畫及電影的學習,如「電影及錄像」、「多媒體科藝」及「商業漫畫設計」。藉以加強學生認識電影動畫文化,建立正確的價值觀與態度,以及日後投身電影業或動漫業的興趣。」

香港生產力促進局總裁馮永業先生表示: 「促進局一直致力為漫畫業界在市場推廣方面提供不同層面的支援,更以培養行業人才為主要目標。在今次項目中促進局扮演著橋樑的角色,協助業界與教育界合作。期望透過教材套,讓學生更了解漫畫及電影業界如何運用視覺藝術的不同元素去創作電影動漫,這樣不但可以發掘新血,更能提高年青觀眾的欣賞藝術的能力。」

教育局高級課程發展主任(視覺藝術)李樂華博士及香港生產力促進局香港數碼娛樂業支援中心經理楊守能先生,於發布會中以深入淺出的手法介紹教材,並表示有關教材將於今年九月免費派發給全港中學使用。

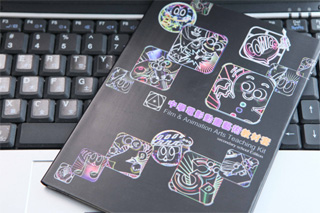

教材套主要由三部份組成:電影動畫藝術知識參考庫、電影動畫藝術教學設計個案及創作思考漫畫故事。教材套有三大特點: (1)提供多個模組,讓老師自由配搭及設計合適的課程,以配合不同課時及學生的能力。(2)採用玩遊戲的學習形式,讓學生可直接參與導演、故事情節、鏡頭運用等內容創作,活學活用,增加學習趣味。(3) 透過漫畫故事,啟發學生思考,並學習不同創作元素及技巧。全套教案除附有參考、指引、筆記及簡報等供老師授課之外,更訪問了超過32位本地及海外藝術名家,提供多達180多條訪問短片,讓學生可以從不同的角度學習創作及評賞藝術。

今年的7月至10月期間,香港動漫畫聯會與促進局將舉行一連串的推介會、教師工作坊、展覽及經驗分享會等,向中學校長及老師介紹這套新教材。有關的課程內容及指引,可於網頁(www.artsaf.hk)免費下載。

主辦機構期望這個創新的「電影動畫 x 藝術教育」項目,能夠讓公眾對創意教育有更深入的認識,讓全港的中學生有機會在主流課程中學習電影及動畫的創作。長遠來說,希望這套《中學電影動畫藝術教材套》可以成為培育創意人才及新一代觀眾的媒介。

詳情可瀏覽網頁www.artsaf.hk。

(完)

香港電影發展局

2010年6月14日

《中學電影動畫藝術教材套》將於今年九9月免費派發給全港中學使用。

新聞發布會假香港生產力促進局生產力大樓舉行,有超過30多名嘉賓及傳媒朋友參與。

出席嘉賓包括(由左至右): 香港生產力促進局資訊科技業發展顧問楊守能先生、教育局高級課程發展主任(視覺藝術)李樂華博士、香港動漫畫聯會會長黃玉郎先生、商務及經濟發展局創意香港總監廖永亮先生、教育局首席教育主任(課程發展)譚貫枝先生及香港生產力促進局資訊科技業發展首席顧問招亮輝先生。

商務及經濟發展局創意香港總監廖永亮先生致辭。

香港動漫畫聯會會長黃玉郎先生致辭。

教育局首席教育主任(課程發展)譚貫枝先生致辭。

傳媒訪問商務及經濟發展局創意香港總監廖永亮先生。

傳媒訪問香港動漫畫聯會會長黃玉郎先生。

傳媒訪問教育局首席教育主任(課程發展)譚貫枝先生及教育局高級課程發展主任(視覺藝術)李樂華博士。